Kosmische Gammastrahlenausbrüche sind die leuchtkräftigsten Explosionen im Weltall. Je früher nach einem solchen Ereignis Nachfolgebeobachtungen starten und je breiter der dabei instrumentell abgedeckte Wellenlängenbereich ist, desto mehr kann man über die Natur der Sternexplosion lernen.

Seit Jahrzehnten benutzt die beobachtende Astronomie Breitbandaufnahmen in mehreren Filtern, um etwas über die spektrale Energieverteilung kosmischer Objekte zu erfahren. Diese Energieverteilung ist ein Indikator sowohl für die chemische Zusammensetzung eines Himmelskörpers als auch für die physikalischen Prozesse, auf welcher die emittierte Strahlung beruht. Die klassische Herangehensweise ist, Himmelsaufnahmen in mehreren Filtern zeitlich hintereinander aufzunehmen und jedesmal den überwiegenden Teil des in ein Teleskop einfallenden Lichts auszublenden. Das dauert zum einen oft zu lang und ist wirtschaftlich nicht mehr tragbar.

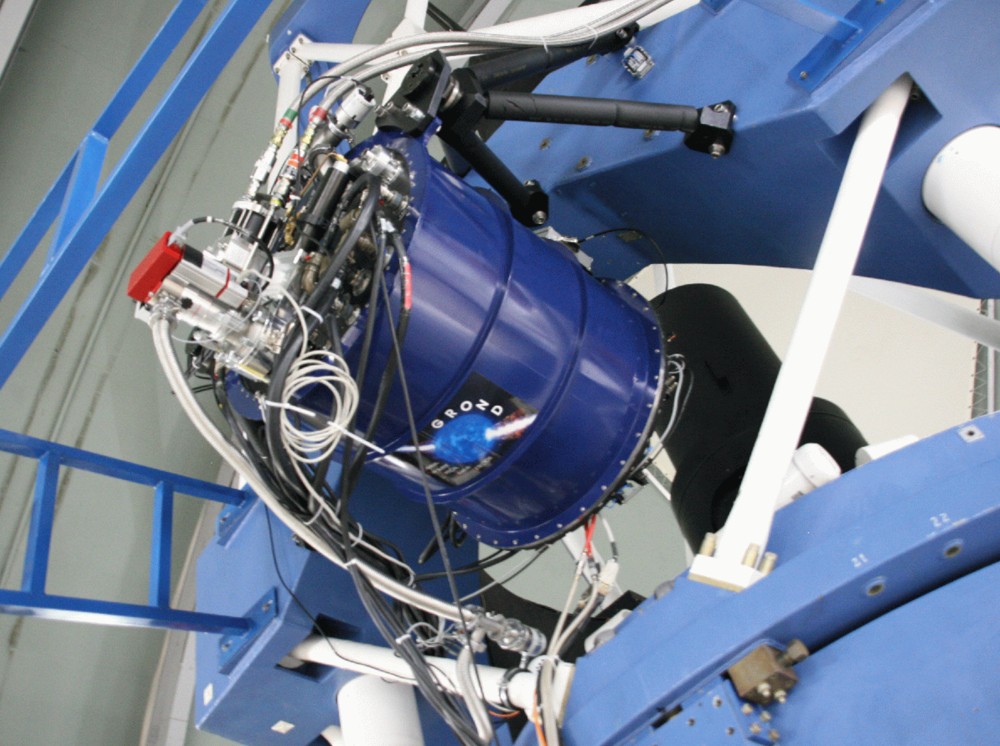

Optische Strahlteiler sind eine effektive Methode, um dieses Problem zu lösen. Sie zerlegen das Licht in mehrere breitbandige Bänder. Damit können Himmelsaufnahmen in mehreren Filtern simultan gewonnen werden. Der vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) Garching und der TLS in den Jahren 2000 bis 2007 entwickelte und gebaute GROND-Multikanal-Imager am 2.2-m-Teleskop der Max-Planck-Gesellschaft auf ESO/La Silla (Chile) war und ist ein Pionier in dieser technischen Entwicklung (Abbildung 1).

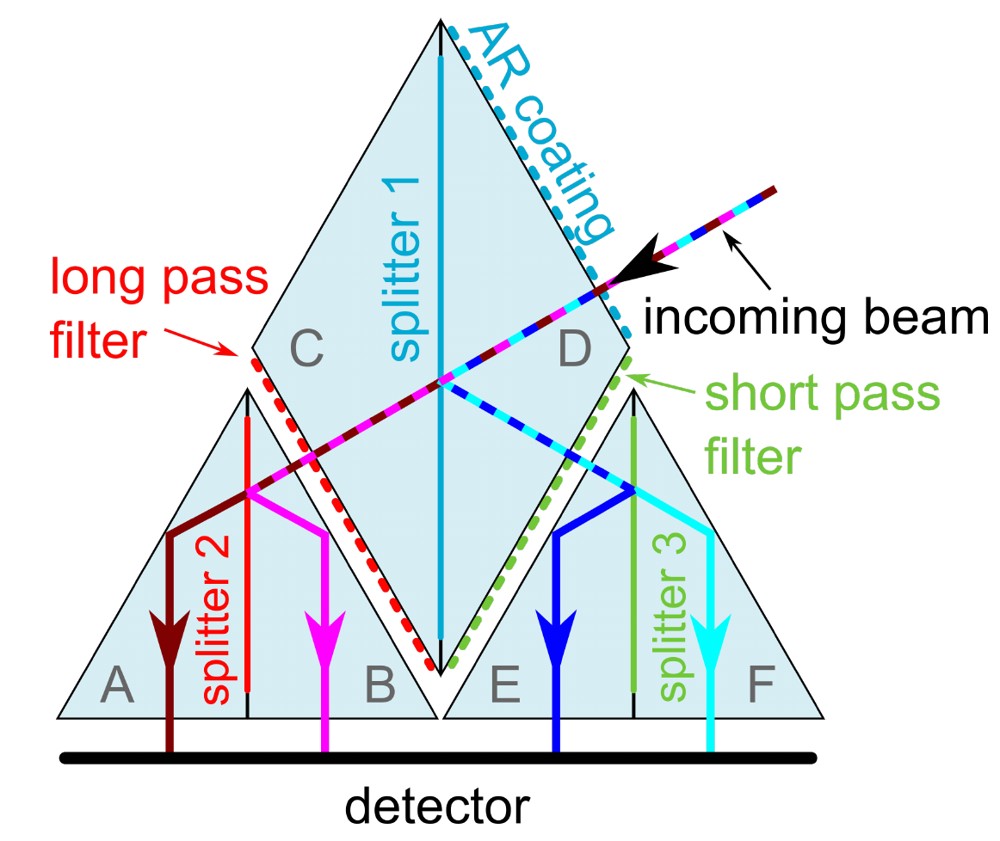

Basierend auf dem Konzept des 7-Kanal-Imagers GROND arbeiten das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, das Fraunhofer-Institut IOF Jena und die Thüringer Landessternwarte an einem kompakten Multi-Kanal-Imager für einen Kleinsatelliten. Ein erster Schritt war die Forschungsgruppe SpaceOptics (von 2018 bis 2021). SpaceOptics demonstrierte die technologische Machbarkeit des dem Konzept unterliegenden neuartigen Strahlteilers, wobei insbesondere die am IOF entwickelte Bonding-Technologie zum Einsatz kommt.

Das Projekt Optics4Space will noch einen Schritt weiter gehen. Gefördert von der Carl-Zeiss-Stiftung verfolgt es das Ziel, einen kompakten Strahlteiler (Abbildung 2) mit Kameraeinheit zu bauen, der auf einem Kleinsatelliten als wissenschaftliche Nutzlast quasi huckepack mitfliegen kann. Ein solcher Satellit liefert nicht nur ausreichend Energie zum Betrieb der astronomischen Detektoren, er trägt auch ein 50-cm-Teleskop. Vorgesehen ist, dass der Satellit in Zeiten, in denen keine Erdbeobachtungen geplant sind, Nachfolgebeobachtungen von Sternexplosionen durchführen kann. Wesentliche technologische Vorarbeiten für den weltraumtauglichen 4-Kanal-Imager wurden im Projekt SpaceOptics geleistet (1, 2). Die drei Partner haben sich wieder im Projekt Optics4Space zusammengefunden.

Was soll der Strahlteiler wissenschaftlich tun? Ziel ist sein Einsatz für rasche Nachfolgebeobachtungen von Gamma-Ray Bursts in vier photometrischen Bändern simultan, zwischen rund 800 und 2500 nm Wellenlänge. Teils verbunden mit Gravitationswellen-Ereignissen verkörpern diese Bursts spezielle Sternexplosionen in fernen Galaxien (3). Sie sind weltweit ein Forschungsschwerpunkt der modernen Astrophysik.

|

Abbildung 1: GROND am 2.2-m-Teleskop auf ESO/La Silla (Aufnahme: MPE Garching) |

Abbildung 2: Strahlengang im neuartigen Strahlteiler (Zeichnung: Fraunhofer IOF Jena) |