Die Geschichte der Thüringer Landessternwarte

Autoren: Professor Dr. Helmut Meusinger, Ingrid Schutzmann

Vorgeschichte

Anfang des 20. Jahrhunderts kommt es zu einer sprunghaften Entwicklung der Größe und Leistungsfähigkeit neuer astronomischer Teleskope. Auf dem Mount Wilson, Kalifornien, wird 1908 ein 1,5-Meter-Spiegelteleskop in Betrieb genommen. 1917 folgt am Mount-Wilson-Observatorium das 2,5-Meter-Hooker-Teleskop, das über etwa ein Vierteljahrhundert das weltweit größte Teleskop ist.

In Deutschland übergibt die Firma Carl Zeiss Jena 1924 ein 1,2-Meter-Spiegelteleskop an die aus der traditionsreichen Berliner Sternwarte hervorgegangene Sternwarte Babelsberg, die damit zum bestausgerüsteten Observatorium in Europa wird. In diesen Jahren erwägen mehrere deutsche Astronomen, darunter Hans Kienle (seit 1925 Direktor der Sternwarte Göttingen), den Bau eines 2-Meter-Teleskops. Die Weltwirtschaftskrise, die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg setzen dieser Entwicklung ein Ende.

Der Wiederbeginn der astronomischen Forschung nach dem Krieg ist sehr schwierig. Die renommierte Babelsberger Sternwarte hat durch direkte Kriegseinwirkung und indirekte Folgen wertvolle Beobachtungsinstrumente verloren hat, darunter auch das 1,2-Meter-Teleskop. Zu den Astronomen, die sich in dieser Situation für einen Neubeginn engagieren, gehört insbesondere Hans Kienle (1895–1975). Kienle ist seit 1939 Direktor des Astrophysikalischen Observatoriums Potsdam und eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der astronomischen Forschungslandschaft des in vier Besatzungszonen geteilten Nachkriegsdeutschlands. Kienles wissenschaftliches Interesse gilt neben theoretischen Problemen der Astrophysik auch stets der Verbesserung der astronomischen Beobachtungstechnik.

Im März 1947, wenige Tage nach der Demontage des Jenaer Carl-Zeiss-Werks und vor dem Hintergrund des Wiederaufbaus der Astro-Abteilung von Carl Zeiss Jena, reist deren Leiter, Georg Hartwig, nach Potsdam zu einem sondierenden Gespräch mit Professoren der dortigen astrophysikalischen und geodätischen Institute (Hans Kienle, Walter Grotrian, Johann Wempe und Paul Guthnick), um die gegenseitigen Interessen abzustimmen. Kienle spricht den Plan eines großen Spiegelteleskops an, das in einer klimatisch günstigeren Lage als Berlin aufgestellt werden sollte.

Die Entstehung des 2-Meter-Teleskops

November 1947

Die eigentliche Geschichte des Tautenburger 2-Meter-Teleskops beginnt mit einer Besprechung zwischen Hans Kienle und leitenden Mitarbeitern der Astro-Abteilung von Carl Zeiss in Jena am 25. und 26. November 1947 über den voraussichtlichen Bedarf an astronomischen Instrumenten. Als Hauptwunsch formuliert Kienle ein großes Spiegelteleskop mit Newton-, Cassegrain- und Coudé-Fokus. Mit einem Hauptspiegel von 2 Metern Öffnung ist das zu dieser Zeit ein Großteleskop. Weltweit sind nur zwei größere Teleskope in Betrieb. Als Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften (DAW) zu Berlin stellt Kienle einen Auftrag an Carl Zeiss Jena seitens der DAW in Aussicht.

Zu diesem Zeitpunkt denkt Kienle an das 2-Meter-Teleskop in Kombination mit dem Schmidt-Teleskop, das bei Carl Zeiss Jena für die Sternwarte Hamburg-Bergedorf in Auftrag ist. Wie beim Mount-Palomar-Observatorium in Kalifornien, wo das 5-Meter-Hale-Teleskop und ein 1,26-Meter-Schmidt-Teleskop kurz vor der Fertigstellung sind, sind Synergieeffekte derart zu erwarten, dass mit dem Schmidt-Teleskop große Himmelsgebiete beobachtet werden, die mit dem größeren Teleskop im Detail untersucht werden können.

Januar 1948

Die Geschäftsleitung von Carl Zeiss Jena teilt Kienle eine offizielle Zusage mit. Das Projekt "2-Meter-Teleskop" nimmt Fahrt auf. In der Astro-Abteilung von Carl Zeiss Jena wird der Chef-Konstrukteur Alfred Jensch mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt.

Juni 1948

Währungsreform in den westlichen Besatzungszonen zur Bekämpfung der Hyperinflation und zur Wiederbelebung der maroden Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Kienle erhält die Information, dass die Finanzierung des Hamburger Schmidt-Teleskops durch den Hamburger Senat nicht mehr gesichert sei.

April 1949

Da die Auftragserteilung für die Hamburger Optik an Carl Zeiss Jena seitens Hamburg infrage steht, sieht es Kienle jetzt als erforderlich an, den 2-Meter-Spiegel so umzugestalten, dass er auch für die Untersuchung großer Himmelsfelder genutzt werden kann. Bei Carl Zeiss Jena wird geprüft, ob es möglich ist, die bisherige "klassische" Mehrspiegelvariante (mit parabolförmigem Hauptspiegel) mit der Schmidt-Variante (mit sphärischem Hauptspiegel) in einem neuartigen Teleskoptyp unter Verwendung nur eines Hauptspiegels zu kombinieren.

Kienle beschreibt das geplante Teleskop im Detail in einer Denkschrift für die Deutsche Akademie der Wissenschaften: Es soll ein Großteleskop mit einem 2-Meter-Spiegel sein, das in verschiedenen Varianten einsetzbar ist, insbesondere auch als Schmidt-Teleskop. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Hamburger Direktorenkonferenz befasst sich Kienle auch mit Plänen einer durchgreifenden Umgestaltung der Forschungslandschaft. Er schlägt vor, das Teleskop nicht an ein reines Lehrinstitut anzubinden, sondern allen Astronomen weltweit zur Verfügung zu stellen. Das Teleskop sollte von einem gesamt-deutschen Kuratorium geleitet werden.

23. Mai 1949

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wird verkündet.

29. Juni 1949

Die DAW erteilt Carl Zeiss Jena den Auftrag zum Bau des 2-Meter-Teleskops und gründet eine "Kommission 2-m-Spiegel" unter Leitung von Kienle. Zwar nimmt Kienle 1950 den Ruf an die Landessternwarte Heidelberg an, bleibt aber dem Projekt "2-Meter-Spiegel" verpflichtet und wird 1953 von der DAW als Vorsitzender der Kommission bestätigt.

7. Oktober 1949

Die Provisorische Volkskammer verkündet die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (DDR).

Januar 1950

Alfred Jensch überarbeitet das optische Konzept des 2-Meter-Teleskops. Wegen nicht zu unterschätzender Schwierigkeiten bei der Konstruktion und Fertigung der entsprechenden Korrektur-Optik wird die Newton-Variante gestrichen. Anstelle des Cassegrain-Fokus wird der Nasmyth-Fokus („Quasi-Cassegrain“) genutzt. Somit steht das endgültige Konzept fest, welches dann später realisiert wird. Mit einem Durchmesser von 134 cm für die Korrekturlinse, wobei aber die gesamte Öffnung des 2-m-Teleskops genutzt wird, ergibt sich daraus das größte Schmidt-Teleskop der Welt, was bis heute (Stand 2024) noch der Fall ist.

Januar 1951

Carl Zeiss Jena legt der Deutschen Akademie der Wissenschaften eine überarbeitete Finanzplanung vor. Es zeigt sich, dass mit Hinblick auf die erforderlichen Investitionen der ursprüngliche Plan zur Finanzierung des gesamten Vorhabens nicht durchführbar ist. Es müssen noch erhebliche zusätzliche Investitionsmittel bei den entsprechenden DDR-Ministerien beantragt werden. Das Projekt verzögert sich.

Die Frage des künftigen Aufstellungsorts wird vorerst nur angeschnitten. Bei den beteiligten Vertretern von DAW und Carl Zeiss Jena besteht Übereinstimmung darin, dass nur der Bereich der DDR in Frage kommen kann. Es werden folgende mögliche Orte genannt: 1) zwei Standorte in der Nähe von Potsdam-Babelsberg (Ravensberge und Fläming), 2) das Hochplateau nahe Jena und 3) nahe der Sternwarte Sonneberg. Es wird aber auch erwähnt, dass für Gesamt-Deutschland die Schwäbische Alb als günstigster Aufstellungsort angesehen werden kann. Vermutlich werden zu dieser Zeit auch andere Aufstellungsorte gedanklich durchgespielt. Als wichtige Voraussetzungen werden formuliert: bestmögliche Beobachtungsbedingungen, Nähe eines kulturellen Zentrums und möglichst die Nähe einer Sternwarte.

Juni 1956

Das Plenum der Deutschen Akademie der Wissenschaften gründet das "Direktorium 2-Meter-Spiegelteleskop" mit den Mitgliedern Hans Kienle (Heidelberg), Paul Görlich (Carl Zeiss Jena), Otto Heckmann (Hamburg), Cuno Hoffmeister (Sonneberg), Hermann Lambrecht (Jena), Peter Wellmann (Hamburg) und Johann Wempe (Potsdam). Die Aufgabe des Direktoriums besteht im Aufbau eines geeigneten Observatoriums für das in der Entwicklung befindliche 2-Meter-Teleskop.

Foto: TLS

Foto: TLS

Während bisher die beiden möglichen Aufstellungsorte nahe Potsdam favorisiert wurden, stellt sich nun die Nähe zur Herstellerfirma Carl Zeiss Jena als wichtigste Erfordernis heraus: Beim Projekt 2-Meter-Teleskop handelt es sich um ein Experiment mit einer Vielzahl neuartiger Probleme und innovativer Lösungen, und es ist abzusehen, dass eine lange Phase intensiver Zusammenarbeit folgen muss.

Der gute Ruf, den der Ort Tautenburg als Sommerfrische schon lange genießt, trägt sicherlich maßgeblich zur Entscheidung für den Standort im Tautenburger Forst, nahe Jena, bei. Seit mindestens Ende 1956 steht er als Aufstellungsort fest.

Juni 1957

Auf Veranlassung des Präsidiums der DAW werden vom Institut für Bodendynamik und Erdbebenforschung Jena Erschütterungsmessungen im Tautenburger Forst durchgeführt. Das Ergebnis bestätigt die Eignung des vorgesehenen Standort. Die Erschließungs- und Bauarbeiten für das Observatorium beginnen.

1. April 1960

Dr. Benjamin Richter wird zum Leiter des noch zu gründenden Karl-Schwarzschild-Observatoriums (KSO) Tautenburg berufen. Er wird mit der Aufgabe betraut, das 2-Meter-Universalteleskop einzurichten und das Institut aufzubauen. Richter wurde 1962 zum Direktor des Karl-Schwarzschild-Observatoriums ernannt und 1969 zum Professor berufen.

Foto: TLS

Foto: TLS

Die Entwicklung der Sternwarte in Tautenburg

Oktober 1960

Im Rahmen einer Feierstunde übergibt Carl Zeiss Jena das 2-Meter-Spiegelteleskop am 19. Oktober 1960 an die Deutsche Akademie der Wissenschaften. Zu diesem Zeitpunkt ist das Tautenburger Teleskop das fünftgrößte Teleskop der Welt, die vier größeren befinden sich in den USA. Es bleibt für mehr als ein halbes Jahrhundert das größte optische Fernrohr in Deutschland. Erst 2012 erhält es Konkurrenz durch ein ebenso großes Teleskop des Wendelstein-Observatoriums der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Mit der Übergabe des Teleskops ist die Gründung einer Sternwarte verbunden, die auf Vorschlag des Direktoriums den Namen Karl-Schwarzschild-Observatorium erhält. Karl Schwarzschild (1873–1916) war einer der bedeutendsten deutschen Astrophysiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das Direktorium wird in ein Kuratorium umgewandelt.

Das KSO wird nicht als Forschungsinstitut mit einem eigenständigen Forschungsprofil gegründet, sondern als ein Dienstleistungsinstitut, das auswärtige Astronomen bei der Beobachtung mit dem Teleskop unterstützen soll. Zum Zeitpunkt der Gründung gibt es neben dem Direktor keinen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Schrittweise wird das KSO mit modernsten Auswertegeräten, Laboratorien und Messräumen ausgestattet und personell besser ausgerüstet.

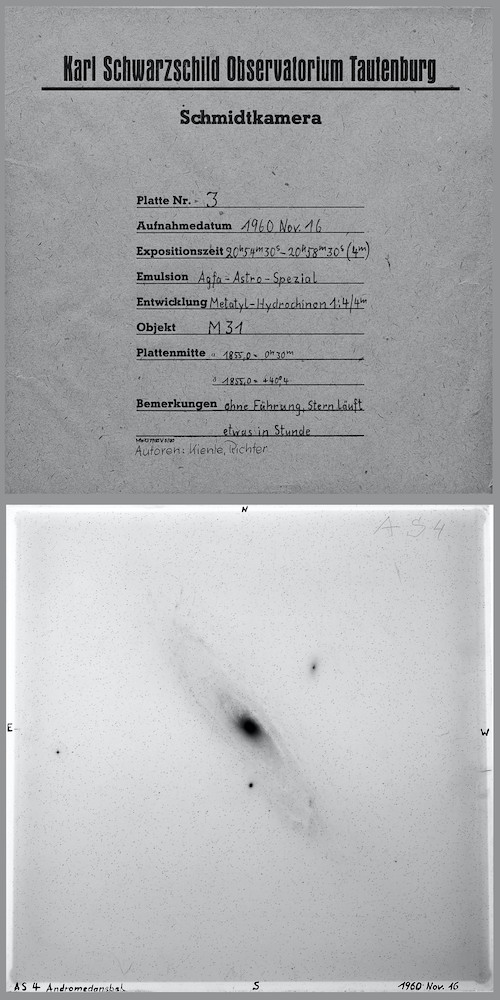

16. November 1960 Fotoplatte mit Aufnahme des Andromeda-Nebels

Fotoplatte mit Aufnahme des Andromeda-Nebels

Das 2-Meter-Teleskop erhält in seinem Betriebsmodus als Schmidt-Teleskop sein "First Light".

Als Empfänger werden, wie zu dieser Zeit in der Astronomie üblich, fotografische Platten verwendet. Diese werden in den am KSO benötigten speziellen Formaten von der Filmfabrik Agfa Wolfen (ab 1964 ORWO) geliefert. Zusätzlich zur normalen Korrekturlinse der Schmidt-Kamera gibt es eine prismatisch angeschliffene Korrekturlinse für spaltlose Spektroskopie sehr geringer Auflösung, die aber nur selten benutzt wird.

1962

Zum Zeitpunkt seiner Einweihung ist das 2-Meter-Teleskop noch in der Testphase. Mitte 1962 wird es schließlich für die internationale Forschung freigegeben. Es gibt ein reges internationales Interesse an dem neuen, weltgrößten Schmidt-Teleskop. Es wird häufig von internationalen Gäste genutzt, allerdings nur von wenigen Astronomen aus der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere mit den Observatorien Bjurakan und später Selentschuk (6-Meter-Teleskop) in der UdSSR entwickelt sich eine lang anhaltende Zusammenarbeit.

1964

Vertrag zwischen dem Karl-Schwarzschild-Observatorium und Carl Zeiss Jena über "Gegenseitige Hilfe und Information bei der Entwicklung und Erprobung astronomischer Großgeräte und deren Zusatzeinrichtungen".

Das Tautenburger Teleskop ist das erste einer Serie von insgesamt fünf 2-Meter-Teleskopen, die bei Carl Zeiss Jena hergestellt werden.

1965

Das wissenschaftliche Personal des KSO besteht Ende 1965 aus dem Direktor, zwei wissenschaftlichen Assistenten für die Beobachtungen und einem wissenschaftlich-technischen Assistenten (Fotomeister) für die Arbeit mit den Fotoplatten. Die ersten großen wissenschaftlichen Projekte sind Detailuntersuchungen des Andromedanebels sowie einer der ersten großen optischen Quasarsurveys. Durch den Fotomeister Wolfgang Högner wird die photographische Äquidensitometrie in die astronomische Isophotometrie eingeführt und zu einem Höchststand entwickelt, durch den das KSO auf diesem Gebiet weltweit führend ist.

Das dem Karl-Schwarzschild-Observatorium bei seiner Gründung zur Seite gestellte Kuratorium, bestehend aus Paul Görlich (Jena), Hans Haffner (Hamburg), Otto Heckmann (Hamburg), Cuno Hoffmeister (Sonneberg), Hans Kienle (Heidelberg), Hermann Lambrecht (Jena), Nikolaus Richter (Tautenburg), Peter Wellmann (München) und Johann Wempe (Potsdam) kommt noch bis 1965 regelmäßig zusammen, danach verlieren sich seine Spuren.

1968

Der hochauflösende Spektrograph für den Coudé-Fokus wird von Carl Zeiss Jena geliefert und bildet fortan die zweite wichtige Einsatzvariante des 2-Meter-Teleskops. Er wird in den hellen Nächten rund um den Vollmond eingesetzt und vorrangig zur spektroskopischen Beobachtung von magnetischen Sternen genutzt. Für die Schmidt-Variante sind die dunklen Nächte rund um den Neumond vorgesehen. Im Nasmyth-Fokus erfolgen Tests für Spektroskopie geringerer Auflösung und lichtelektrische Photometrie.

1969

Das KSO wird Teil des in diesem Jahr gegründeten Zentralinstituts für Astrophysik (ZIAP) in Potsdam. Das ZIAP gehört zur Akademie der Wissenschaften der DDR und umfasst das Astrophysikalische Observatorium Potsdam, die Sternwarte Babelsberg und – als Außeninstitute – die Sternwarten Tautenburg und Sonneberg. Die Beobachtungsprogramme werden ab diesem Zeitpunkt durch das ZIAP vorgegeben.

1975

Dr. Siegfried Marx (1934–1995) wird neuer Leiter des KSO und 1984 zum Honorarprofessor für Astronomie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena berufen. Er führt das Institut später souverän durch die Wirbel der Wende- und Nachwendezeit.

1978

Experiment zum Nachweis der Himmelsaufhellung in Tautenburg durch das Stadtlicht von Jena. Zum Schutz des dunklen Nachthimmels in Tautenburg gibt es eine regionale Schutzverordnung, die die Stadt Jena einschließt.

1981/1982

Beginn der systematischen Suche nach Kleinen Planeten auf Aufnahmen mit der Tautenburger Schmidt-Kamera durch Dr. Freimut Börngen (1930–2021). Der Kleine Planet 2424 erhält 1983 auf Vorschlag seiner Entdecker den Namen "Tautenburg". Nach dem systematischen Ausbau der Suchmethode zählt Börngen später zu den international erfolgreichsten Entdeckern von Kleinen Planeten.

1985/1986

Die Firma Carl Zeiss Jena ersetzt den ursprünglichen sphärischen Hauptspiegel, der aus einem Spezialglas besteht, durch einen Spiegel aus dem glaskeramischen Material Sitall. Es ist gegen thermische Verformung widerstandsfähiger als das Glas des ersten Spiegels.

Das Karl-Schwarzschild-Observatorium beteiligt sich erfolgreich an der weltweiten Kampagne zur Beobachtung des Kometen Halley.

1987

In Jena findet das vom KSO organisierte Meeting "Astrophotography" der Internationalen Astronomischen Union (IAU) statt.

1990 und 1991

Nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wird das Karl-Schwarzschild-Observatorium, wie alle Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften der DDR, wissenschaftlich evaluiert und aufgelöst. Im Ergebnis der Evaluation empfiehlt der Wissenschaftsrat die Weiterführung der Tautenburger Sternwarte. Am 5. November 1991 gibt die Landesregierung des Freistaats Thüringen den Beschluss zur Gründung der Landessternwarte in Tautenburg bekannt.

Die Thüringer Landessternwarte

1. Januar 1992

Der Freistaat Thüringen gründet die Thüringer Landessternwarte "Karl Schwarzschild" Tautenburg (TLS) als Einrichtung des öffentlichen Rechts aus dem Bestand des KSO. Die Stelle des Direktors wird ausgeschrieben. Die Sternwarte wird zunächst kommissarisch weiter durch Siegfried Marx geleitet. In den nachfolgenden Jahren wird das Institut umfassend neu gestaltet. Die Neugründung des Instituts bietet erstmals auch die Chance für die Ausprägung eines eigenständigen Forschungsprofils.

Die ersten größeren instrumentellen Projekte an der TLS sind die Entwicklung eines Multi-Objekt-Spektrografen (TAUMOK) für die Schmidt-Variante des 2-Meter-Teleskops in enger Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Astronomie Heidelberg sowie die Entwicklung eines Hochpräzisions-Scanners für die Digitalisierung der großformatigen Fotoplatten von der Tautenburger Schmidt-Kamera. Auf der Grundlage solcher digitalisierten Fotoplatten wird ein neuartiger Quasar-Survey begonnen.

Alfred Jensch Chefkonstrukteur des 2-Meter-Teleskops in Tautenburg, Foto: TLS1992

Alfred Jensch Chefkonstrukteur des 2-Meter-Teleskops in Tautenburg, Foto: TLS1992

Aus Anlass seines 80. Geburtstags und in Würdigung der Gesamtleistung von Alfred Jensch (1912–2001) für die astronomische Gerätetechnik erhält das 2-Meter-Teleskop der TLS den Namen "Alfred-Jensch-Teleskop". Jensch hatte maßgeblichen Anteil an der technischen Konzeption des 2-Meter-Universalteleskops.

1994

Dr. Josef Solf (1934–2024) wird zum Direktor der Thüringer Landessternwarte ernannt, verbunden mit der Berufung zum Professor für Astronomie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

1994 bis 1999

Unter der Leitung von Josef Solf werden das Alfred-Jensch-Teleskop, dessen Instrumente und das gesamte Institut umfassend modernisiert und erweitert. Ein neues Forschungsgebäude wird gebaut, das Platz für dringend benötigte Arbeitsräume und die Voraussetzung für einen personellen Ausbau schafft.

Maßnahmen zur Modernisierung des 2-Meter-Teleskops sind zum Beispiel:

- Erneuerung der Antriebe, so dass eine digitale Ansteuerung möglich wird

- Umbau des hochauflösenden Coudé-Spektrograf zu einem Coudé-Echelle-Spektrograf mit um ein Vielfaches gesteigerter Wellenlängenabdeckung

- Entwicklung eines Grism-Spektrograf für gering-auflösende Spektroskopie leuchtschwacher Objekte im Nasmyth-Fokus des Teleskops

- CCD-Bildsensoren für alle drei Teleskop-Varianten.

Die umfangreiche Sammlung historischer Fotoplatten der Thüringer Landessternwarte wird in klimatisierten Räumen archiviert. Mit dem Bau des Tautenburger Plattenscanners (TPS) werden die Voraussetzungen für die Digitalisierung der nahezu 9.000 Fotoplatten aus Glas geschaffen, die mit dem Schmidt-Teleskop im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten aufgenommen wurden.

1999 bis 2000

Dr. Helmut Meusinger (seit 2008 Honorarprofessor an der Universität Leipzig) leitet die TLS kommissarisch bis zum Amtsantritt des designierten Direktors.

Die CCD-Kamera für die Schmidt-Variante des Teleskops erhält einen neuen CCD-Bildsensor mit einem etwa vierfach größerem Gesichtsfeld.

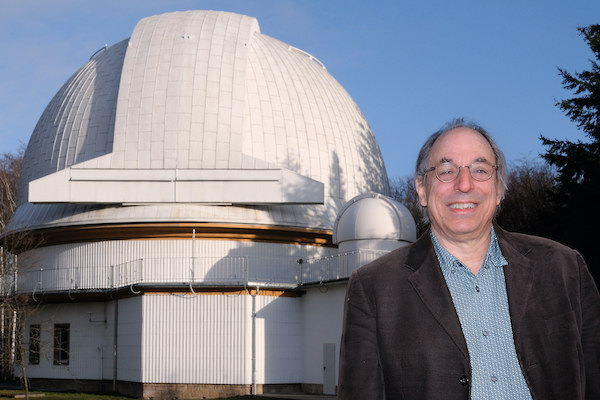

2 Artie Hatzes, Direktor der TLS von 2000 bis 2023. Foto: TLS000

Artie Hatzes, Direktor der TLS von 2000 bis 2023. Foto: TLS000

Dr. Artie Hatzes wird Direktor der Thüringer Landessternwarte und Professor für Astronomie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Unter seiner Leitung erweitert die Thüringer Landessternwarte ihre Forschungsbereiche und wird zu einem Vorreiter bei der Suche nach extrasolaren Planeten.

Die internationale Zusammenarbeit wird in den Folgejahren unter anderem im Rahmen folgender Forschungs- und Instrumentierungsprojekte ausgebaut:

- SOFIA, ein fliegendes Infrarot-Astronomie-Observatorium

- CARMENES: Die TLS ist Teil des CARMENES-Konsortiums zum Bau des CARMENES-Instruments für das 3,5-Meter-Teleskop der Calar-Alto-Sternwarte in Spanien.

- CRIRES+: Die TLS ist Teil des CRIRES+-Konsortiums zum Bau des CRIRES+-Instruments für das Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO).

- PLATOSpec: Die TLS ist Teil des PLATOSpec-Konsortiums zum Bau eines Instruments für das 1,52-Meter-Teleskop der Europäischen Südsternwarte (ESO) für die Suche nach extrasolaren Planeten.

2005

Die TLS nimmt das 30-Zentimeter-Teleskop TES (Tautenburg Exoplanet Search Telescope) in Betrieb. Es soll den Himmel automatisiert nach Transit-Ereignissen absuchen, um mit der Transit-Methode extrasolare Planeten aufzuspüren.

Es wird eine Kollaborationsvereinbarung mit der Fakultät für Physik und Geowissenschaften der Universität Leipzig auf dem Gebiet der astronomischen Ausbildung und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses abgeschlossen. Dem geht ein langjähriges Engagement von Wissenschaftlern der TLS an der Universität Leipzig voraus.

2006 bis 2013

Die TLS beteiligt sich an der Satelliten-Mission CoRoT (Convection, Rotation & Planetary Transits). Ziel der Mission war unter anderem, Planeten um andere Sterne als die Sonne mit der Transit-Methode zu finden. Das Satelliten-Teleskop CoRoT war ein Projekt der französischen Raumfahrtagentur Centre National d´Études Spatiales (CNES).

2010

Die Tautenburger Station des europäischen Radioteleskops LOFAR (Low Frequency Array) wird in Betrieb genommen. Das neuartige Radioteleskop arbeitet im bisher weitgehend unerforschten Frequenzbereich zwischen etwa 10 MHz und 240 MHz. Die Station in Tautenburg ist die zweite internationale Station außerhalb der Niederlande. Das erste Radio-Himmelsbild mit der Tautenburger LOFAR-Station wurde bereits im April 2009 aufgenommen.

Die Forschungsschwerpunkte an der TLS liegen jetzt auf den Gebieten 1) Sterne und ihre Planeten und 2) extragalaktische Astrophysik. Ersteres umfasst vor allem extrasolare Planeten, junge Sterne und magnetische Sterne. Letzteres betrifft großräumige kosmische Strukturen, aktive Galaxienkerne und explosive hochenergetische Phänomene in Galaxien (Gamma-Ray Bursts). Die Wissenschaftler der TLS werben dafür erfolgreich Beobachtungszeit an internationalen Großobservatorien ein.

Die TLS beteiligt sich an einer langfristig angelegten internationalen Beobachtungskampagne zur verbesserten Bahnbestimmung von erdnahen Kleinkörpern (NEO = Near-Earth Objects), die im Auftrag der International Astronomical Union (IAU) vom Minor Planet Center (Cambridge, USA) koordiniert wird.

Aus Anlass des 50. Jahrestags ihrer Gründung organisiert die TLS ein gut besuchtes internationales Meeting mit dem Titel "Big Science with Small Telescopes".

2013

Die Digitalisierung des Großteils der mit der Tautenburger Schmidt-Kamera aufgenommenen Fotoplatten wird beendet. Die digitalen Daten werden an der TLS gespeichert und Interessenten auf Nachfrage zur Verfügung gestellt. 2018 werden sie in die am Astrophysikalischen Institut Potsdam (AIP) erstellte Datenbank APPLAUSE eingefügt und auf diese Weise leichter für die Weiterverarbeitung verfügbar gemacht.

2018

An der TLS wird die neue CCD-Kamera TAUKAM für die Schmidt-Variante des 2-Meter-Alfred-Jensch-Teleskops fertiggestellt. Dabei kommt ein neuer CCD-Bildsensor mit einem Gesichtsfeld von 1,7 Quadratgrad zum Einsatz, der sowohl ein verbessertes Auflösungsvermögen als auch eine effektivere Ausnutzung der Beobachtungszeit ermöglicht.

Die neue Kamera wird insbesondere für NEO-Beobachtungen (Near-Earth Objects, erdnahe Kleinkörper) eingesetzt.

2020

Die Thüringer Landessternwarte wird 60 Jahre alt. Die LOFAR-Station an der TLS feiert ihren zehnten Geburtstag.

Markus Roth, Direktor der Thüringer Landessternwarte Foto: FSU/Annegret Guenther2023

Markus Roth, Direktor der Thüringer Landessternwarte Foto: FSU/Annegret Guenther2023

Dr. Markus Roth wird Direktor der Thüringer Landessternwarte und Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Unter seiner Leitung baut die Thüringer Landessternwarte die Forschungsschwerpunkte aus: Neu hinzu kommen die Erforschung der Sonne und des Inneren von Sternen (Helio- und Asteroseismologie). Die langfristigen Ziele sind, die magnetische Aktivität der Sonne und von Sternen besser zu verstehen und die magnetische Aktivität der Sonne vorhersagbar zu machen.

2024

Das Tautenburger Sonnen-Labor (TauSoL) wird auf dem Gelände der Thüringer Landessternwarte in Betrieb genommen. TauSoL soll zu einem Prototyp für ein vollautomatisch arbeitendes Sonnenobservatorium weiterentwickelt werden und die Basis für ein weltweit arbeitendes Netzwerk aus sechs ähnlichen Sonnenbeobachtungsstationen legen. Dieses Netzwerk wird künftig in der Lage sein, die Sonne ohne Tages- oder wetterbedingte Unterbrechungen kontinuierlich zu überwachen und dabei mehr qualitativ hochwertige Daten mit höherer zeitlicher, räumlicher und spektraler Auflösung zu gewinnen.

Mit TauSoL werden optische Instrumente entwickelt werden, die es bisher für die Sonnenbeobachtung und insbesondere zur Untersuchung seismologischer Prozesse im Inneren von Sonne und Sternen so noch nicht gibt. In der Entwicklung befindet sich aktuell zum Beispiel ein Spektropolarimeter, das auf einem Fabry-Perot-Interferometer mit 15 Zentimetern Durchmesser beruht. Das Instrument soll in Zukunft kontinuierlich die Geschwindigkeit des Plasmas und das veränderliche Magnetfeld auf der Sonne messen.

2025

PLATOSpec, ein neu gebauter hochauflösender Spektrograf für das 1,52-Meter-Teleskop am La Silla Observatory der ESO in Chile ist bereit für die Beobachtung des Nachthimmels. Das Teleskop wurde von einem Konsortium modernisiert, zu dem auch die Thüringer Landessternwarte gehört. Beobachtet wird "remote" (aus der Ferne) von einem Beobachtungsraum in Tautenburg aus. Jetzt haben die Astronomen in Tautenburg auch eine Beobachtungseinrichtung für den südlichen Nachthimmel.

Bilder aus der Vergangenheit