Die Thüringer Landessternwarte Tautenburg (TLS) und das Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF in Jena entwickeln gemeinsam eine Schlüsseltechnologie, die sich für astronomische Messungen an Sternen und in modernen Geräten zur Übertragung verschlüsselter Daten einsetzen lässt. Im Fokus der Forschungsgruppe "FREEFIB" steht die Entwicklung einer kompakten adaptiven Optik für eine effiziente Einspeisung von Licht in eine Monomode-Glasfaser.

Wer in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel blickt, kennt das Phänomen: Die Sterne funkeln. Verursacht wird dieses Funkeln nicht durch die Sterne selbst, sondern durch Luftunruhe in der Erdatmosphäre. Luftschichten mit unterschiedlicher Temperatur werden durchmischt, Turbulenzen entstehen.

Dieser Effekt, im astronomischen Kontext als "Seeing" bezeichnet, verringert das Auflösungsvermögen von Teleskopen – selbst an den besten Standorten für astronomische Beobachtungen. Als Folge werden Sterne, die eigentlich perfekte Punktlichtquellen sind, von den Teleskopen als verwaschene Flecken abgebildet.

Das wiederum führt dazu, dass Instrumente zur spektroskopischen Analyse des Sternlichts entsprechend größer (und damit auch teurer) gebaut werden müssen – oder es geht ein großer Teil des vom Teleskop aufgenommenen Lichts verloren. Wäre es möglich, den negativen Effekt des "Seeings" zu vermeiden, ließen sich Spektrografen für Detail-Untersuchungen an Sternen erheblich kompakter bauen.

Mit adaptiver Optik die Verzerrung des Lichts korrigieren

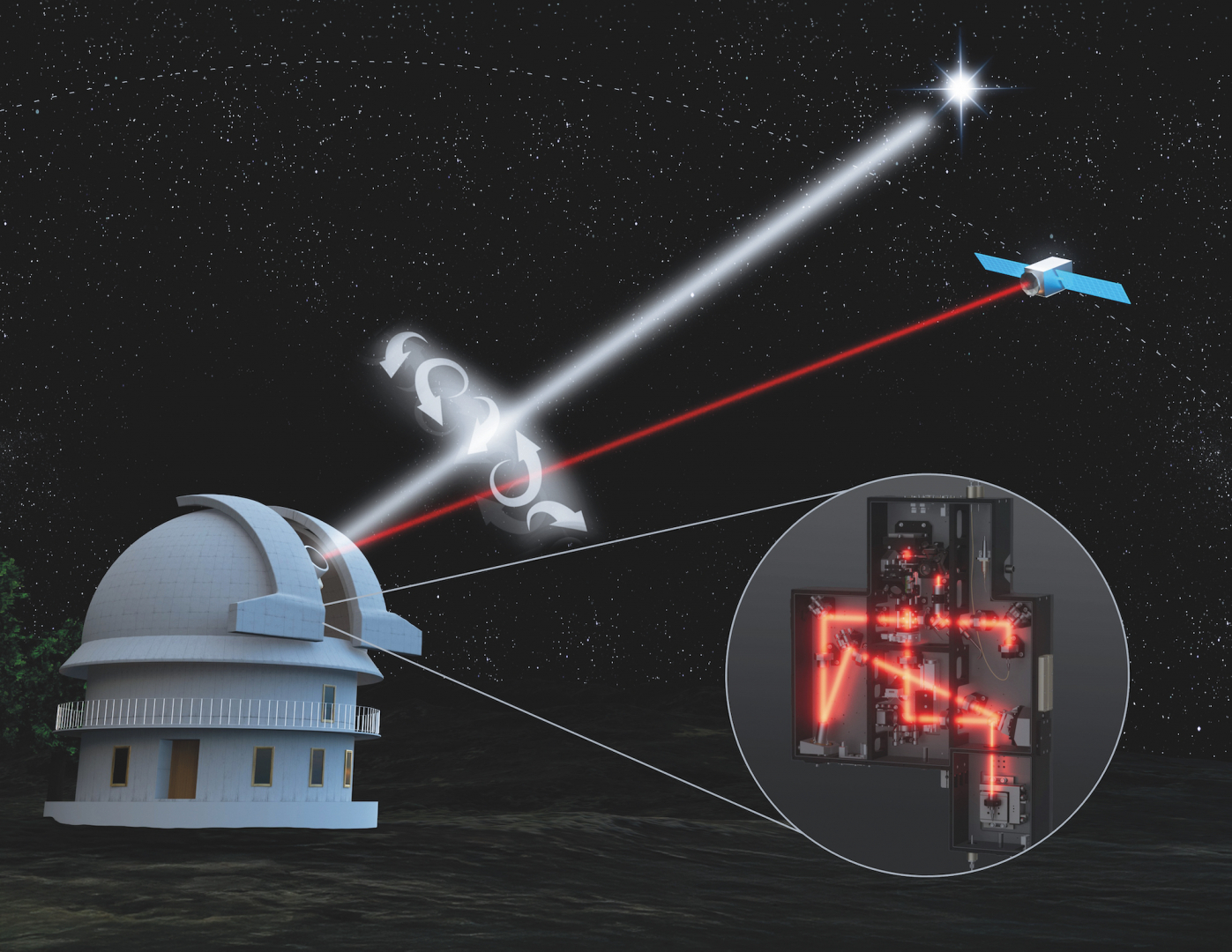

Atmosphärische Turbulenzen führen zu Wellenfrontverzerrungen, die z.B. für astronomische Beobachtungen problematisch sind. Ein kompaktes Modul mit einer adaptiver Optik (rechts vergrößert) soll helfen, die Effekte der atmosphärischen Turbulenz zu korrigieren. Visualisierung: Fraunhofer IOFDas Herauskorrigieren des Seeings ist technisch möglich. Es gelingt mittels der sogenannten adaptiven Optik. Das ist eine Technologie, die die Verzerrungen des Sternlichts, verursacht durch Luftunruhe, weitgehend korrigieren kann. Adaptive Optik wird seit etwa 20 Jahren erfolgreich an Großteleskopen der Acht-Meter-Klasse eingesetzt. An kleineren Teleskopen ist sie jedoch aufgrund der Kosten und der Komplexität noch nicht weit verbreitet.

Atmosphärische Turbulenzen führen zu Wellenfrontverzerrungen, die z.B. für astronomische Beobachtungen problematisch sind. Ein kompaktes Modul mit einer adaptiver Optik (rechts vergrößert) soll helfen, die Effekte der atmosphärischen Turbulenz zu korrigieren. Visualisierung: Fraunhofer IOFDas Herauskorrigieren des Seeings ist technisch möglich. Es gelingt mittels der sogenannten adaptiven Optik. Das ist eine Technologie, die die Verzerrungen des Sternlichts, verursacht durch Luftunruhe, weitgehend korrigieren kann. Adaptive Optik wird seit etwa 20 Jahren erfolgreich an Großteleskopen der Acht-Meter-Klasse eingesetzt. An kleineren Teleskopen ist sie jedoch aufgrund der Kosten und der Komplexität noch nicht weit verbreitet.

Die Thüringer Landessternwarte und das Fraunhofer IOF wollen das ändern. In der neuen Forschungsgruppe FREEFIB arbeiten sie gemeinsam an einer Lösung, wie ein Laserstrahl, der per Freistrahl auf einer optischen Sichtlinienverbindung durch die Luft übertragen wird, wieder in einen Lichtwellenleiter eingekoppelt werden kann, konkret in einen Monomode-Wellenleiter. Das Ziel ist es, ein kompaktes und kosteneffizientes Modul zur Fasereinkopplung von Stern- oder Laser-Licht für Teleskope der Ein- bis Zwei-Meter-Klasse zu entwickeln. Der Name FREEFIB ist eine Zusammensetzung aus dem Freistrahl des Lichts, auf Englisch "free space", der in eine (Glas-)Faser, auf Englisch "fiber", gelenkt wird.

Signalverlust zwischen Bodenstationen und Satelliten reduzieren

Mitglieder der FREEFIB-Forschungsgruppe auf dem Dach des Fraunhofer IOF in Jena. Aoife Brady (fünfte von links) erläutert die Aufgabe der optischen Bodenstation. Die Kuppel beherbergt ein schnell bewegliches Teleskop zur optischen Kommunikation mit Satelliten. Foto: TLSDas Fraunhofer IOF ist ein Pionier in der angewandten Forschung zu Laserkommunikation und Quantenverschlüsselung. Analog zu den Teleskopen in der astronomischen Forschung kommt es bei der Laser-basierten Signalübertragung wegen atmosphärischer Turbulenzen zu hohen Signalverlusten zwischen optischen Bodenstationen und Satelliten. Die Lösung ist auch hier eine adaptive Optik.

Mitglieder der FREEFIB-Forschungsgruppe auf dem Dach des Fraunhofer IOF in Jena. Aoife Brady (fünfte von links) erläutert die Aufgabe der optischen Bodenstation. Die Kuppel beherbergt ein schnell bewegliches Teleskop zur optischen Kommunikation mit Satelliten. Foto: TLSDas Fraunhofer IOF ist ein Pionier in der angewandten Forschung zu Laserkommunikation und Quantenverschlüsselung. Analog zu den Teleskopen in der astronomischen Forschung kommt es bei der Laser-basierten Signalübertragung wegen atmosphärischer Turbulenzen zu hohen Signalverlusten zwischen optischen Bodenstationen und Satelliten. Die Lösung ist auch hier eine adaptive Optik.

Die Thüringer Landessternwarte plant den Bau eines ultra-hochauflösenden Spektrografen für asteroseismische Langzeitstudien von hellen Sternen. In beiden Anwendungsfällen ist es notwendig, dass das vom Teleskop empfangene Licht in eine dünne Glasfaser (Monomode-Glasfaser) eingespeist wird, damit es an ein Analysegerät weitergeleitet werden kann. Das wird als Fasereinkopplung bezeichnet.

Professor Dr. Markus Roth, Direktor der Thüringer Landessternwarte, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF: „In der Forschungsgruppe FREEFIB kooperieren zwei Partner, die eine ähnliche technische Herausforderung meistern wollen. Es ist ein Riesenvorteil, dass es in Jena so ein großes Netzwerk an Optik-Spezialisten gibt. Das erleichtert die Zusammenarbeit. Beide Forschungsinstitute werden von dem Ergebnis profitieren.“

„Die TLS Tautenburg und Fraunhofer IOF Jena setzen ihre erfolgreiche Kooperation in der Forschergruppe FREEFIB fort. Die Expertise beider Institute ermöglicht, die Technologie der Monomode-Faserkopplung für größere Teleskope zu adaptieren. Die Herausforderung ist, adaptive Optiken zu vereinfachen und somit auch neue Anwendungen jenseits von Kommunikation und Spektroskopie zu adressieren“, sagt Dr. Ramona Eberhardt, Stellvertretende Institutsleiterin, Fraunhofer IOF.

FREEFIB läuft von Februar 2025 bis Dezember 2027. Finanziert wird die Forschung vom Freistaat Thüringen mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) Plus.