Die "Enzyklopädie exoplanetarer Systeme" listet derzeit 7.441 bekannte extrasolare Planeten auf (Stand: März 2025). Nachdem so viele extrasolare Planeten oder Planetensysteme gefunden wurden, versuchen Astronomen, Muster zu finden, warum bestimmte Sterne Begleiter haben und wie man diese Planeten charakterisieren und gruppieren kann.

Um den Antworten auf diese Fragen ein Stück näher zu kommen, startet Artie Hatzes, ehemaliger Direktor der Thüringer Landessternwarte, ein neues Forschungsprojekt. Er wird alle vom KESPRINT-Konsortium gefundenen extrasolaren Planeten in einer Gesamtbetrachtung untersuchen. Das KESPRINT-Konsortium widmet sich der Entdeckung und Charakterisierung extrasolarer Planeten, die von weltraumgestützten Teleskopen wie "Kepler" oder "TESS" (Transiting Exoplanet Survey Satellite) gefunden wurden. Der Exoplaneten-Forscher Hatzes ist einer der Initiatoren des KESPRINT-Konsortiums.

Homogene Datenbasis ist ein großer Vorteil

Eine Gesamtbetrachtung der über 100 von KESPRINT gefundenen extrasolaren Planeten hat einen großen Vorteil: Das Konsortium weiß, wie die Beobachtungsdaten ausgewertet und dass die Daten auf die gleiche Weise bearbeitet wurden. Die Datenbasis ist also homogen. Außerdem verfügt die KESPRINT-Stichprobe über einige der genauesten Messungen für die Massen kleiner Planeten. Aus diesen Gründen ist die KESPRINT-Stichprobe etwas Besonderes. "Das ist eine gute Ausgangsbasis für dieses Review-Projekt", sagt Artie Hatzes.

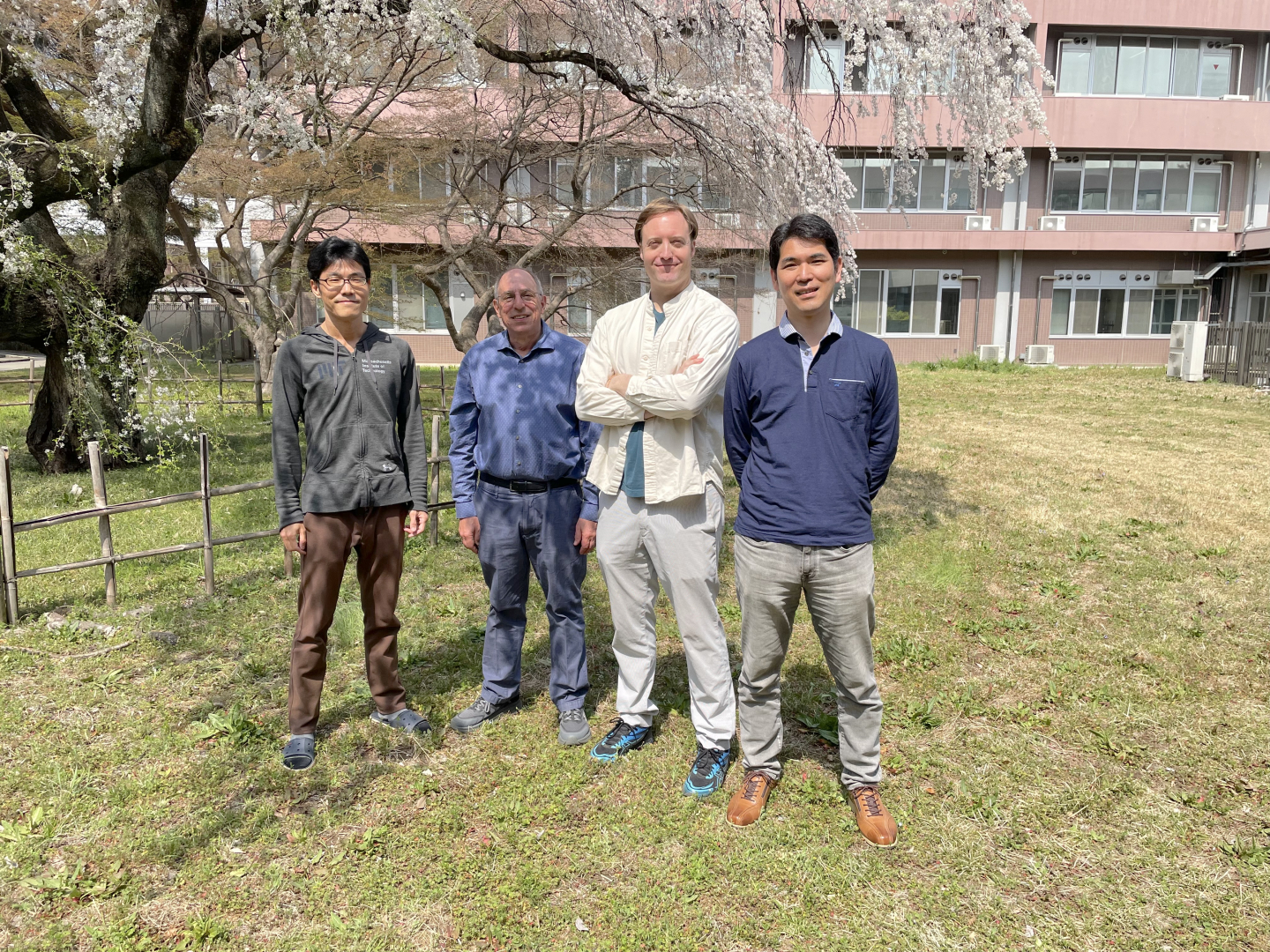

Die Idee für dieses Review-Projekt entstand während eines Austauschs im Rahmen des von der Europäischen Union finanzierten EXOWORLD-Projekts. Hatzes besuchte KESPRINT-Kollegen am NINS (National Institutes of Natural Sciences) Astrobiology Center in Tokio, Japan.

KESPRINT-Kollegen erstmals persönlich getroffen

(Von links:) Teruyuki Hirano (Associate Professor am NINS Astrobiology Center), Artie Hatzes (Thüringer Landessternwarte), John Livingston (Assistant Professor am NINS Astrobiology Center) und Norio Narita (Professor an der University of Tokyo) arbeiten im internationalen KESPRINT-Konsortium zusammen. Foto: Thüringer LandessternwarteNorio Narita (Professor an der University of Tokyo), Teruyuki Hirano (Associate Professor am NINS Astrobiology Center) und John Livingston (Assistant Professor am NINS Astrobiology Center) sind Teil des internationalen KESPRINT-Konsortiums. Obwohl Hatzes schon seit vielen Jahren mit Teruyuki Hirano, John Livingston und Norio Narita zusammenarbeitet, hatte er bisher nie die Gelegenheit, sie persönlich zu treffen. Dank des EXOWORLD-Projekts konnte er erstmals seine KESPRINT-Kollegen am NINS Astrobiology Center besuchen. Das NINS Astrobiology Center befindet sich auf dem Gelände des National Astronomical Observatory of Japan.

(Von links:) Teruyuki Hirano (Associate Professor am NINS Astrobiology Center), Artie Hatzes (Thüringer Landessternwarte), John Livingston (Assistant Professor am NINS Astrobiology Center) und Norio Narita (Professor an der University of Tokyo) arbeiten im internationalen KESPRINT-Konsortium zusammen. Foto: Thüringer LandessternwarteNorio Narita (Professor an der University of Tokyo), Teruyuki Hirano (Associate Professor am NINS Astrobiology Center) und John Livingston (Assistant Professor am NINS Astrobiology Center) sind Teil des internationalen KESPRINT-Konsortiums. Obwohl Hatzes schon seit vielen Jahren mit Teruyuki Hirano, John Livingston und Norio Narita zusammenarbeitet, hatte er bisher nie die Gelegenheit, sie persönlich zu treffen. Dank des EXOWORLD-Projekts konnte er erstmals seine KESPRINT-Kollegen am NINS Astrobiology Center besuchen. Das NINS Astrobiology Center befindet sich auf dem Gelände des National Astronomical Observatory of Japan.

Sie diskutierten, wie es gelingen kann, die Eigenschaften von kleinen Exoplaneten, die vom KESPRINT-Konsortium gefunden worden waren, besser zu erforschen. Hatzes und Hirano teilen zu dem ihr Interesse für den Einsatz hochpräziser Radialgeschwindigkeitsmessungen im Infraroten, um extrasolare Planeten zu entdecken und besser zu erforschen.

CRIRES+ und VIPER vorgestellt

Dank des Staff Exchange Program konnten Studierende und Post-Doktoranden am NINS Astrobiology Center mehr über den CRyogenic high-resolution InfraRed Echelle Spectrograph, kurz “CRIRES+”, lernen. Hatzes war der Consortium Principal Investigator für CRIRES+, ein Instrument, das von der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Astronomie-Einrichtungen (darunter auch die Thüringer Landessternwarte) gebaut wurde. Er erklärte den Studierenden, wozu der Spektrograph eingesetzt werden kann, was er leisten kann und wie damit extrasolare Planeten charakterisiert werden können.

Hatzes hat ihnen auch die VIPER-Software vorgestellt. Das Programm dient dazu, die Beobachtungsdaten, die mit CRIRES+ aufgezeichnet werden, weiterzubearbeiten. VIPER wird an der Thüringer Landessternwarte weiterentwickelt und verbessert und ist als Open-Source-Programm erhältlich, um Radialgeschwindigkeiten zu ermitteln.

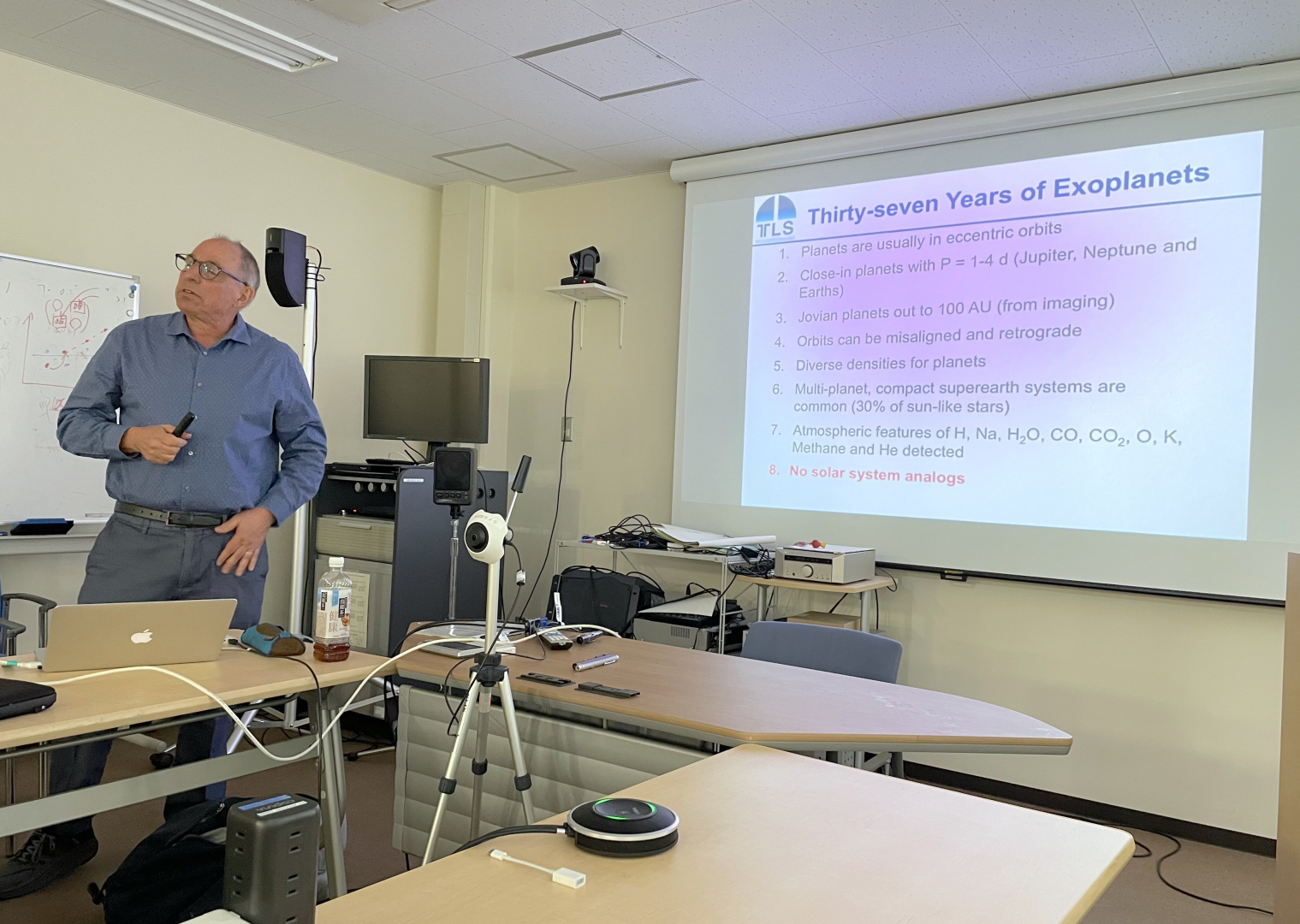

Artie Hatzes erforscht seit knapp 40 Jahren extrasolare Planeten. Foto: Thüringer LandessternwarteHatzes ist einer der wenigen Astronomen, die bereits seit den Anfängen der Erforschung von extrasolaren Planeten dabei waren. In seinem Vortrag am NINS Astrobiology Center blickte er zurück, wie sich dieses Forschungsfeld in den vergangenen rund 40 Jahren entwickelt hat, welche Ergebnisse die Forscher am meisten überrascht haben und was er von der Erforschung der extrasolaren Planeten gelernt hat.

Artie Hatzes erforscht seit knapp 40 Jahren extrasolare Planeten. Foto: Thüringer LandessternwarteHatzes ist einer der wenigen Astronomen, die bereits seit den Anfängen der Erforschung von extrasolaren Planeten dabei waren. In seinem Vortrag am NINS Astrobiology Center blickte er zurück, wie sich dieses Forschungsfeld in den vergangenen rund 40 Jahren entwickelt hat, welche Ergebnisse die Forscher am meisten überrascht haben und was er von der Erforschung der extrasolaren Planeten gelernt hat.

Hintergrund-Informationen

Das KESPRINT-Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, extrasolare Planeten in den Beobachtungsdaten von Satelliten-Teleskopen wie "Kepler" oder "TESS" (Transiting Exoplanet Survey Satellite) zu finden. KESPRINT ermittelt die Planetenmasse, mit der die Dichte des Planeten hergeleitet werden kann. Daraus kann geschlossen werden, ob es sich um einen Gesteinsplaneten oder um einen Gasplaneten handelt.

KESPRINT ist eines der erfolgreichsten Teams weltweit für die Messung der Massen von extrasolaren Planeten, die von der TESS-Mission gefunden wurden. Das KESPRINT-Konsortium besteht aus 47 Mitgliedern in neun Ländern (Deutschland, Österreich, Spanien, Schweden, Dänemark, Die Niederlande, Japan und USA). Die Thüringer Landessternwarte ist ein Gründungsmitglied von KESPRINT.

Hatzes Aufenthalt am National Astronomical Observatory of Japan wurde durch Forschungsförderung der Europäischen Union (EU) möglich. Der Mitarbeiteraustausch (Staff Exchanges) fand im Rahmen des Horizon-Europe-Programms „Marie Skłodowska-Curie Actions“ statt (Project ID: 101086149).

Das EXOWORLD-Konsortium, zu dem die Thüringer Landessternwarte gehört, hatte sich erfolgreich um EU-Mittel für die Förderung von Staff Exchanges beworben. "Understanding the evolution of EXOplanets and towards habitable WORLDs (EXOWORLD)" ist ein Konsortium, das zwölf Organisationen aus acht Ländern umfasst. Es setzt interdisziplinäres und internationales Fachwissen ein, um die Vielfalt der Exoplaneten zu untersuchen.